Prima di cominciare…

in INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LETTERATURA \ LETTERATURA ITALIANA

Anni fa ho scelto di aprire una delle antologie che ho scritto per la casa editrice Trevisini con un racconto dello scrittore Achille Campanile (pseudonimo di Gino Cornabò, nato a Roma nel 1900 e morto a Lariano nel 1977), perché esso permette di capire, in modo chiaro e divertente, alcuni concetti che stanno alla base del processo della comunicazione, senza i quali non si può avere un corretto approccio al mondo della letteratura.

Leggiamo dunque insieme questo breve racconto, intitolato La lettera di Ramesse.

Dolce era la sera sulle rive del sacro Nilo. I colori del tramonto indugiavano sulle acque, che si vedevano scintillare e tremolar fra le palme, dietro il tempio di Anubi1. Si levò un sommesso2 canto di sacerdoti. Poi tutto tacque.

Ramesse passeggiava pensieroso e la solitudine del luogo, che pareva fatto per i convegni d’amore, aumentava la sua tristezza.

Coppie scivolavan tra le ombre, poco lontano. Egli soltanto non aveva una compagna. Qui l’aveva vista la prima volta, qualche giorno prima, e qui tornava ogni sera in amoroso pellegrinaggio, con la speranza d’incontrarla di nuovo e palesarle3 l’amor suo.

Ma la ragazza non s’era rivista.

“L’amo”, diceva a se stesso il giovane egizio, “l’amo appassionatamente. Ma come farglielo sapere? Ecco, le scriverò una lettera”.

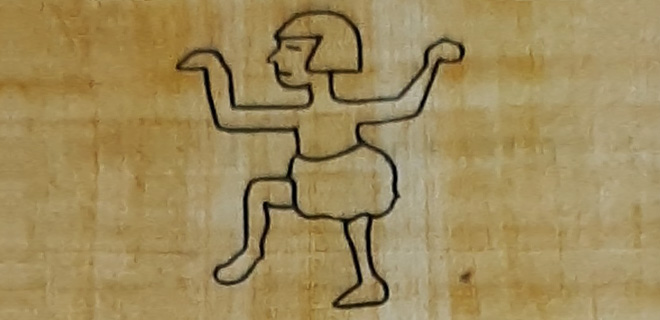

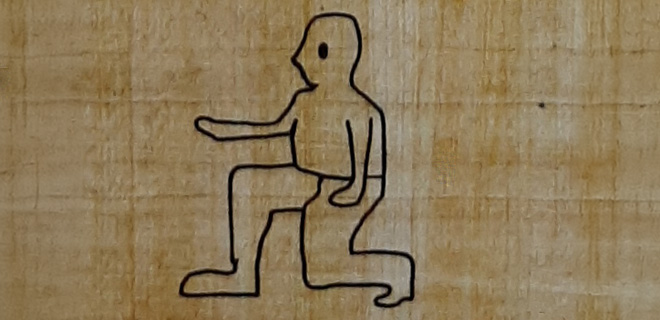

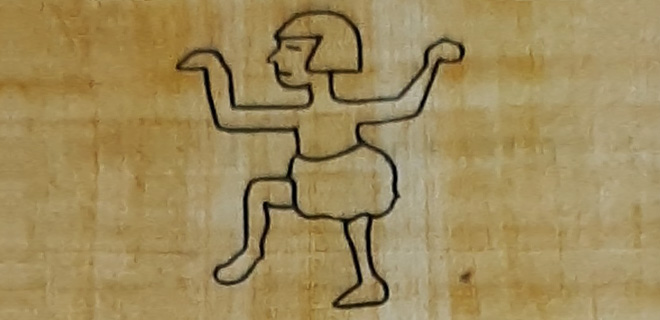

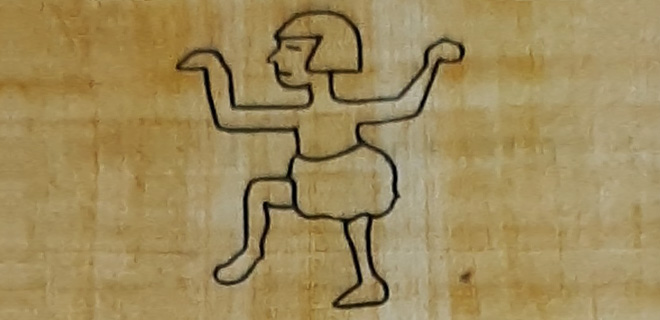

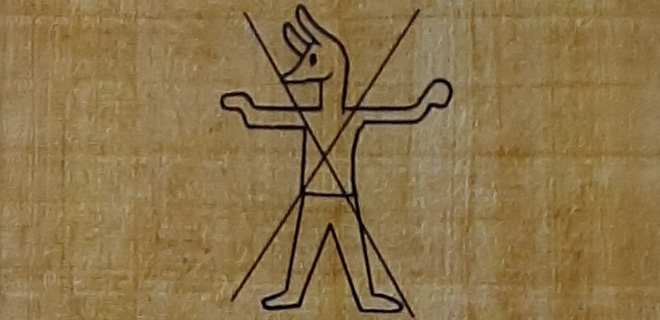

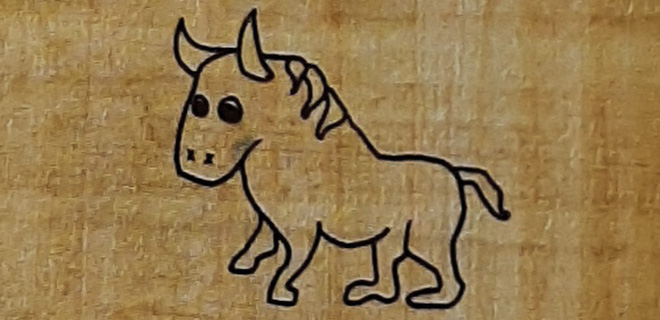

Corse a casa, si fece portare un papiro e s’accinse a buttar giù la dichiarazione d’amore, imprecando contro lo strano modo di scrivere degli egizi, che obbligava lui, poco forte in disegno, a esprimersi per mezzo di pupazzetti.

“Vedo con piacere che ti sei dato alla pittura”, gli disse il padre quando lo vide all’opera.

“No, sto scrivendo una lettera”, spiegò Ramesse.

E si rimise al lavoro, pieno di buona volontà.

“Le dirò”, fece: Soave fanciulla…

(E disegnò alla meno peggio una fanciulla cercando di darle un’aria quanto più fosse possibile soave.)

…dal primo istante in cui vi ho vista…

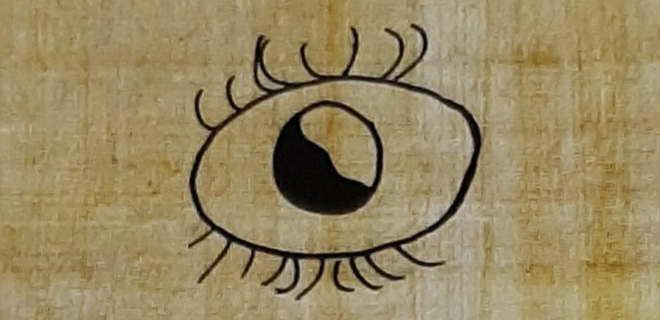

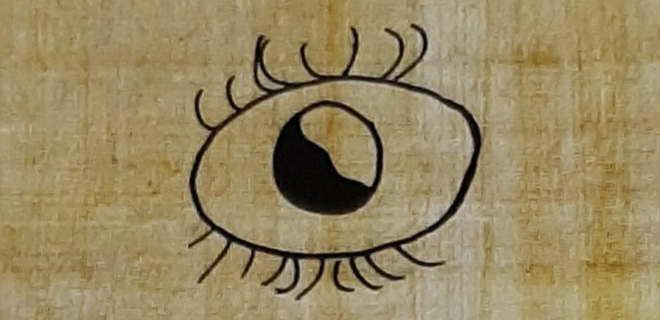

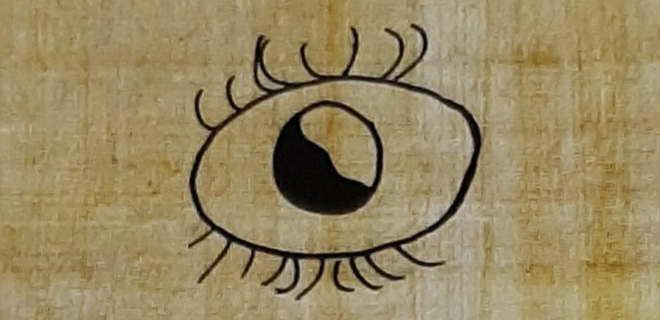

(Cercò di disegnare un occhio aperto e appassionato.)

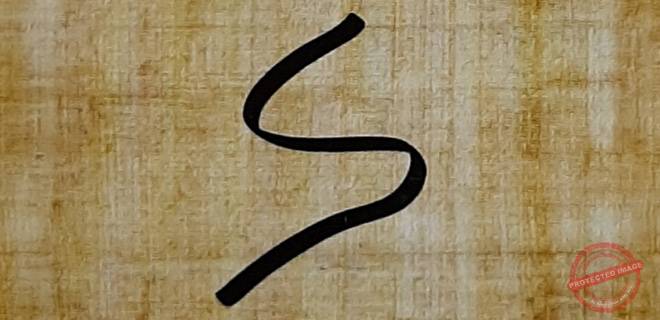

…il mio pensiero vola a voi…

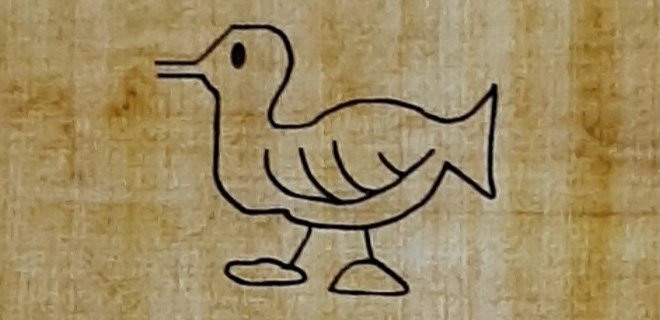

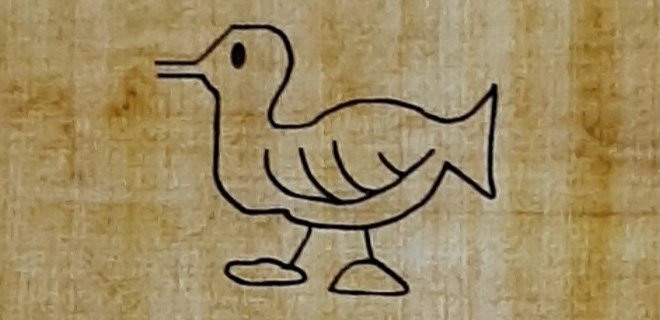

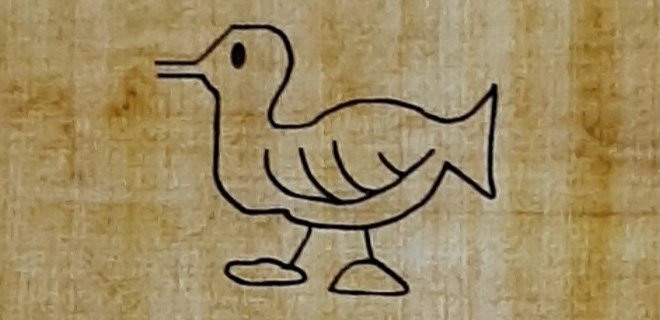

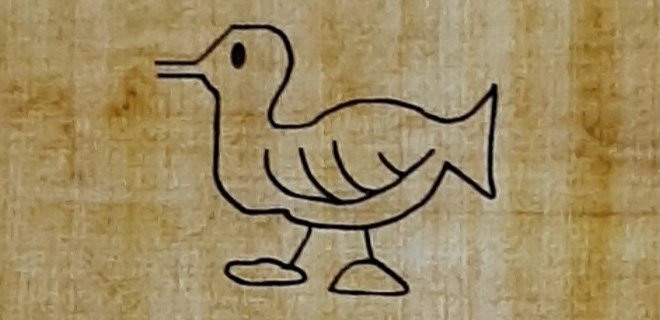

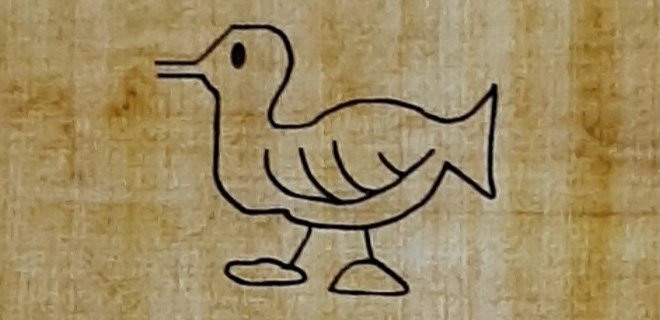

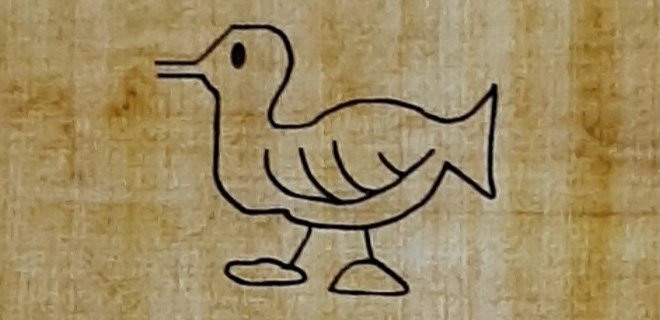

(Come esprimere questo concetto poetico? Ecco: tracciò sul papiro un uccello.)

…Se non siete insensibile ai miei dardi d’amore…

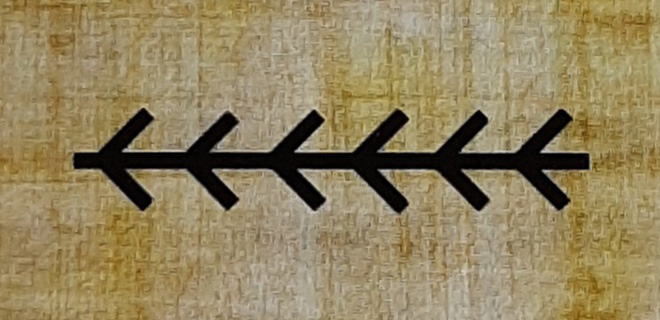

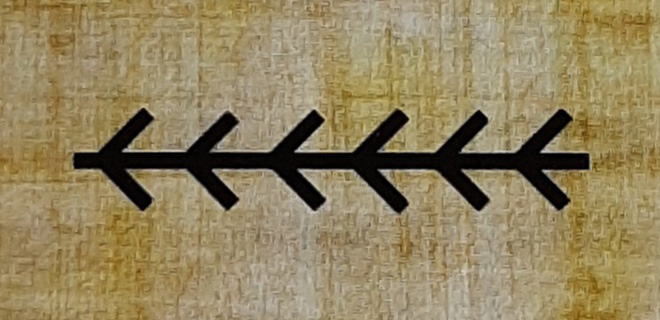

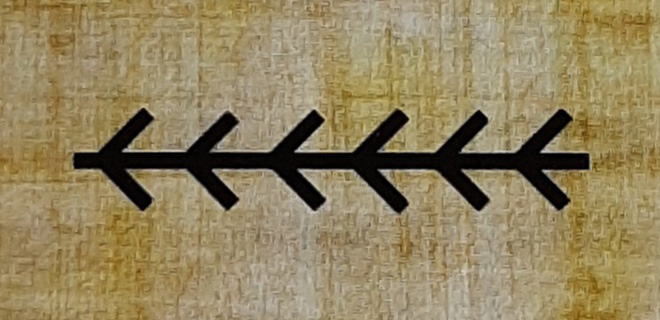

(E disegnò una freccia scagliata.)

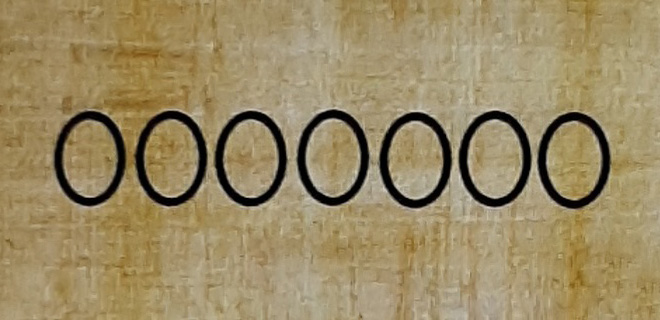

…trovatevi fra sette mesi…

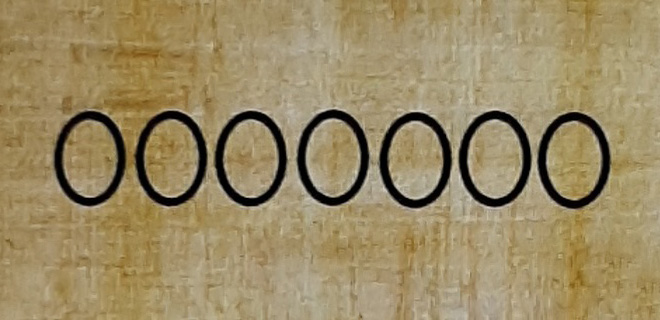

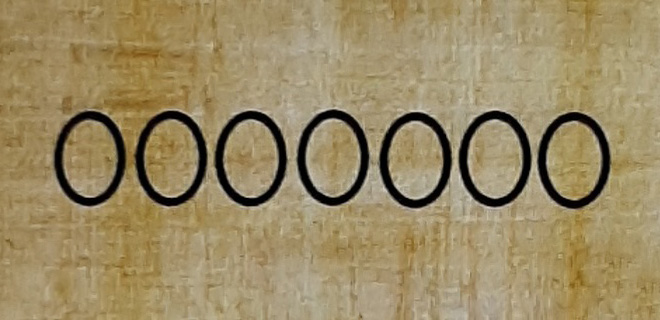

(Sette piccole lune s’allinearono sul papiro.)

…lì dove il sacro Nilo fa un gomito…

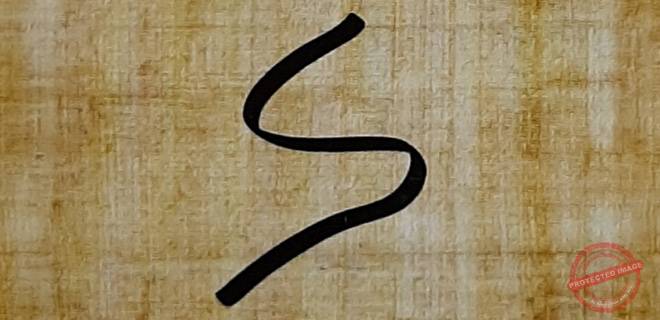

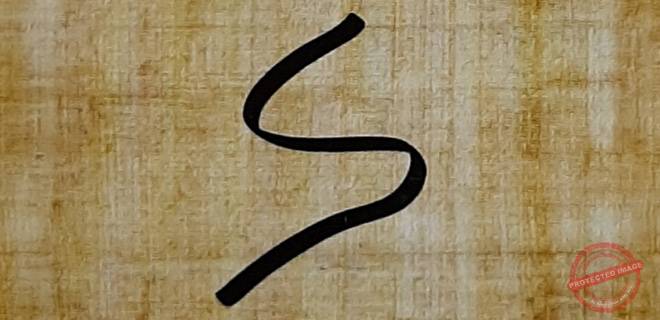

(Questo era molto facile: all’innamorato bastò tracciare un fiumicello a zig-zag.)

…e precisamente vicino al tempio di Anubi…

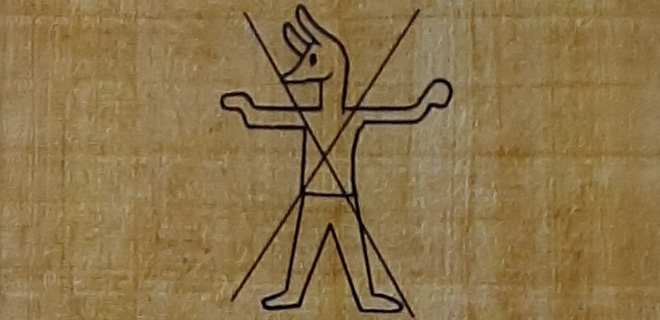

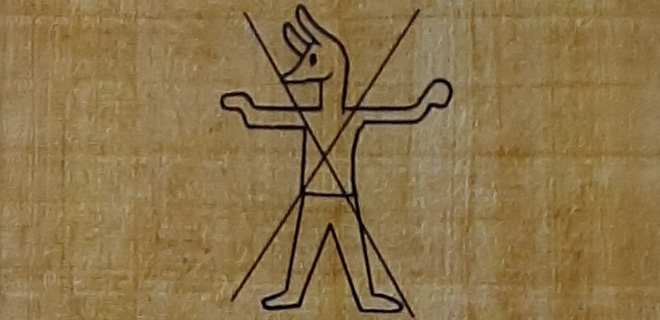

(Anche questo era piuttosto facile, l’immagine del dio dal corpo d’uomo e dalla testa di cane essendo nota a tutti.)

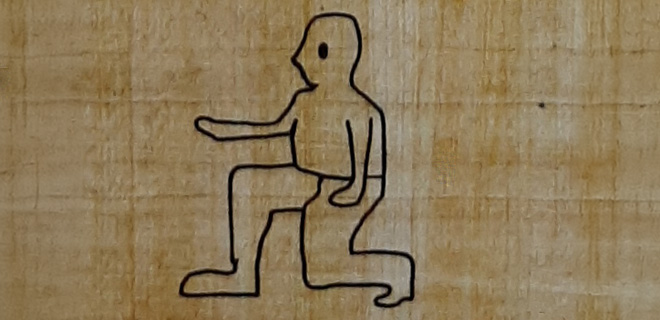

…perché possa esternarvi i sensi di una rispettosa ammirazione…

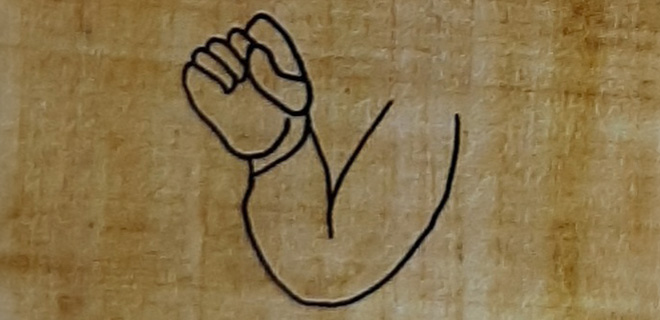

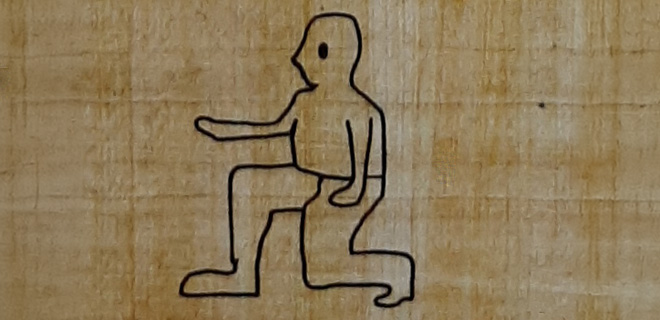

(Disegnò se stesso che s’inginocchiava.)

…Mi creda, con perfetta osservanza4, eccetera, eccetera.

Dopo poco, la soave figlia di Psammetico decifrava i disegni non troppo riusciti del giovane Ramesse, dando ad essi la seguente interpretazione:

Detestabile zoppa …

… ho mangiato un uovo al tegamino …

… voi siete un’oca perfetta …

… Vi piglierò a sassate …

… e avete bisogno della protezione di Anubi…

(“Mascalzone”, pensò la fanciulla. “Anubi è il protettore delle mummie!”).

… Ora smetto perché debbo pulirmi le scarpe.

Saluti, eccetera, eccetera.

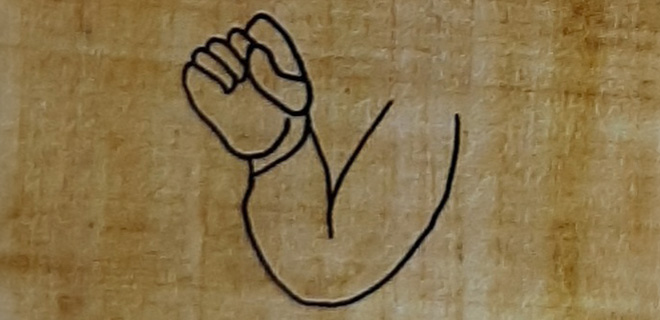

Prese lo stilo7 e sotto la stessa lettera scrisse:

… lei è un beccaccione8…

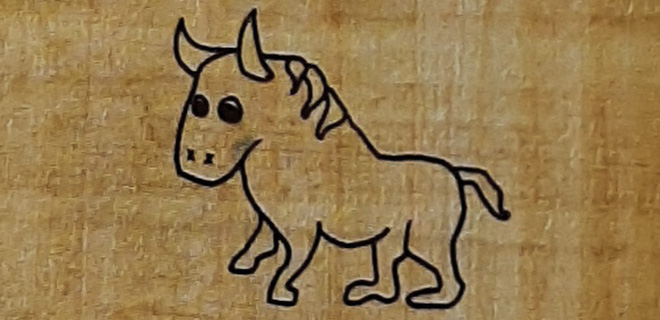

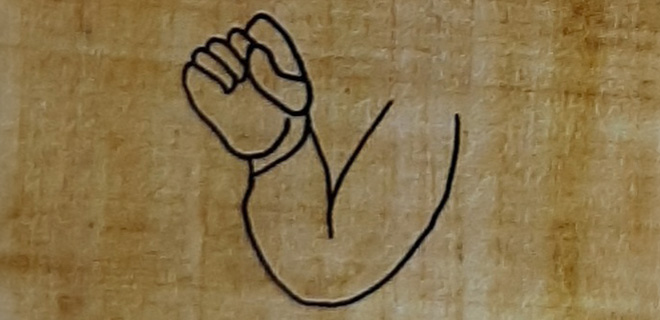

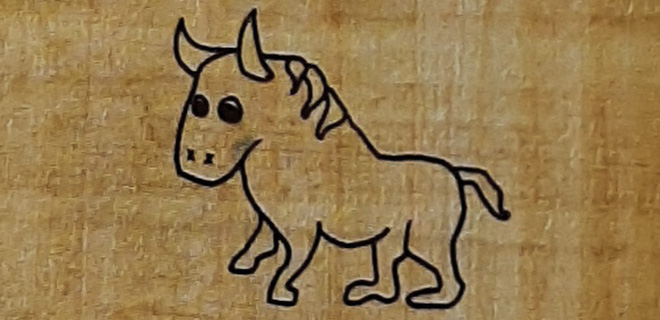

Frase che ottenne disegnando con grande perizia un’oca, Anubi cancellato, un animale cornuto e un pugno chiuso.

Restituì la lettera al servitore di Ramesse, che tornò dal padrone.

Figurarsi la gioia di questi quando credé di decifrare – sempre per la sua scarsa pratica di disegno – come segue i geroglifici della ragazza:

Anche il mio pensiero vola costantemente a voi …

… piuttosto un buon posticino tranquillo credo si possa trovare nei paraggi del tempio del bue Api …

… dove vi concederò la mia mano.

Eccolo, nella traduzione integrale che ne fa lo scienziato:

O Osiride10 che danzi stancamente

seguito dall’Ibis, uccello a te sacro,

io t’offro la spiga del grano

e sette piccoli fagiuoli di fresco sgranati,

al sommo Anubi,

a cui mi prostro,

Da A. Campanile, In campagna è un’altra cosa, Rizzoli, Milano

Lo scambio epistolare avvenuto tra questi due giovani egizi è un esempio del processo della comunicazione, che risulta fondamentale per ogni essere vivente. Esso può essere attuato con espressioni, gesti, movimenti… ma anche con disegni, immagini, parole. Tutti gli strumenti utilizzati per comunicare sono segni che servono a stabilire un contatto con gli altri: l’uomo, per esempio, li utilizza per far sapere ciò che pensa, ciò che vuole e tutto ciò che desidera condividere.

Il significante è qualcosa di concreto, che si può vedere, sentire, toccare: uno sbadiglio, una parola, una carezza, una lacrima…

Il significato è qualcosa di astratto, che possiamo solo immaginare o pensare: la stanchezza o la noia che manifesta lo sbadiglio, ciò che comunica una parola, l’affetto che si fa carezza, la gioia o il dolore che esprime una lacrima…

I segni sono moltissimi: per comodità di studio possono essere classificati in base a diversi criteri.

Sulla base del modo in cui sono prodotti, possiamo distinguere

→ segni vocali: prodotti con la voce

→ segni gestuali: prodotti con le mani, i piedi, le dita, le braccia…

→ segni tattili, olfattivi, gustativi, acustici e visivi: prodotti dai sensi.

Sulla base della loro natura, possiamo avere

→ segni naturali: prodotti in modo spontaneo (per esempio il fumo, che indica la presenza del fuoco)

→ segni artificiali: appositamente creati per comunicare qualcosa (per esempio la segnaletica stradale).

Sulla base del criterio di lettura, ci sono

→ segni iconici: che riproducono, con il significante, il significato (per esempio il cartello che segnala l’attraversamento della strada da parte di animali selvatici)

→ segni non iconici: in cui significante e significato non hanno nulla a che fare (per esempio, il cartello di divieto di sosta non ha oggettivamente nulla a che vedere con la proibizione di cui si fa portavoce).

Sulla base della volontarietà, essi risultano

→ segni intenzionali: usati per comunicare in modo volontario (per esempio, la bandierina dipinta su un sasso che indica un sentiero)

→ segni non intenzionali (o segnali): comunicano indipendentemente dalla volontà di chi li compie (per esempio, l’impronta lasciata da un ladro sul luogo del furto).

Il povero Ramesse ha scelto, per comunicare con la soave figlia di Psammetico, dei segni iconici: essi sono dunque corretti, eppure la comunicazione, come abbiamo avuto modo di vedere, non è affatto riuscita.

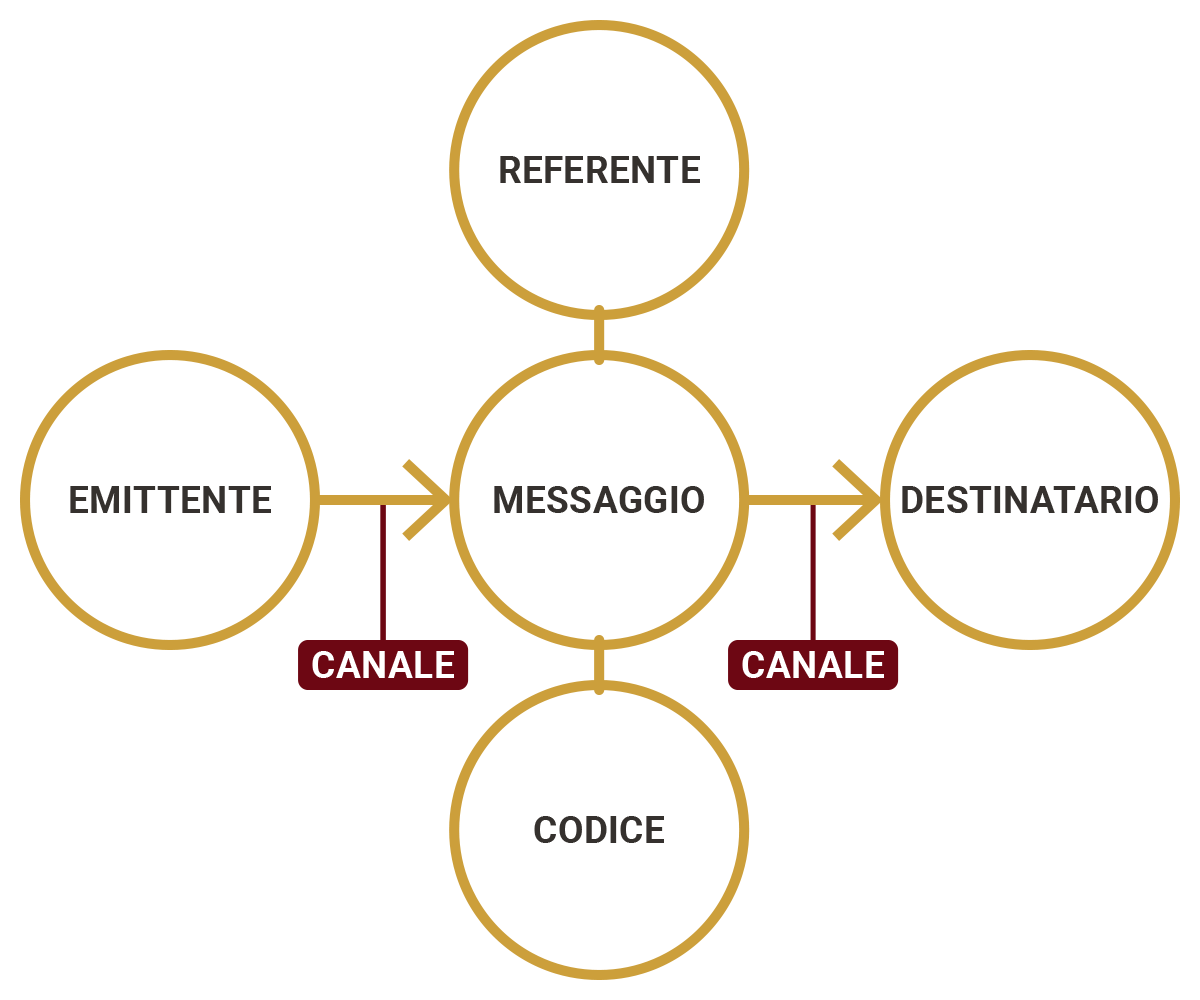

La spiegazione di questo fallimento ci viene fornita da un famoso linguista russo, Roman Jakobson (1896-1982), secondo il quale si può parlare di un vero e proprio processo della comunicazione solo se sono presenti tutti gli elementi che egli illustra in questo suo famoso schema:

Il referente indica la circostanza, la situazione, il fatto, l’oggetto reale o immaginario a cui si riferisce il messaggio, insomma, l’argomento di cui si tratta. È possibile intenderlo anche come contesto: in questo caso esso allude solo alla situazione comunicativa in corso.

L’emittente è colui che emette il messaggio (cioè da un’informazione) per un destinatario, a cui esso è indirizzato; egli lo diffonde attraverso un canale (che è il mezzo che porta il messaggio dall’emittente al destinatario: l’aria in cui si propagano le parole, il filo del telefono, la carta…).

Il codice, infine, è un insieme di segni (dello stesso tipo) e di regole che insegnano come combinarli tra loro per ottenere un messaggio articolato e comprensibile sia da chi lo emette sia da chi lo riceve.

Torniamo, dunque, al povero Ramesse, che ha evidentemente commesso un errore: il codice che ha usato si basa, infatti, su segni ideografici13 di sua invenzione, che non hanno regole che consentano di interpretarli correttamente; proprio da questa mancanza di regole comuni nasce il fraintendimento del suo messaggio d’amore, fraintendimento che rende la comunicazione nulla, o, come si dice con un termine tecnico, inesistente14.

Per comunicare correttamente occorre dunque scegliere con attenzione il codice con cui s’intende trasmettere un messaggio, cioè il linguaggio. Le possibilità sono molteplici: il vocabolo “linguaggio” è infatti sempre accompagnato da un aggettivo che ne illustra la natura (si parla così di linguaggio gestuale, acustico, visivo, tattile, verbale… quest’ultimo, ovviamente, prerogativa dell’essere umano).

Il codice più usato è indubbiamente quello delle parole, detto anche linguaggio verbale (o codice-lingua): esso, infatti, con pochi segni (in italiano ventuno, tra consonanti e vocali), permette di comporre centinaia di migliaia di parole, che consentono non solo di comunicare qualsiasi contenuto, ma anche di superare le barriere del tempo e dello spazio.

Questo può succedere soltanto se si conoscono le parole, sia quando sono usate da sole sia quando sono combinate tra loro: questi segni, infatti, sono del tutto arbitrari. Nella parola “cane”, per esempio, il significante e il significato sono collegati tra loro per una convenzione – cioè per un accordo preso da un gruppo d’individui – perché questa parola non ha alcuna oggettiva somiglianza con ciò che indica. Ogni persona che comunica usando la lingua italiana associa pertanto al significante fonico /’kane/ o al segno grafico C+A+N+E il significato-concetto di un simpatico mammifero scodinzolante a quattro zampe: questa convenzione non vale però per altri gruppi di parlanti, dal momento che ognuno ha stabilito una propria convenzione linguistica (cioè un proprio codice-lingua) fatta di significanti diversi usati per indicare uno stesso significato.

Così il mio piccolo Sacher, ritratto nella foto,

La lettera di Ramesse ci consente dunque di fare un’importante premessa: i segni linguistici, essendo arbitrari, diversamente da quanto accade per quelli naturali, devono essere studiati e imparati da chi intende usarli per comunicare.

Per questo motivo durante il nostro percorso di studio dovremo necessariamente fare riferimento alla narratologia (la disciplina che si occupa della teoria delle forme narrative) e intraprendere lo studio del linguaggio poetico, per imparare nomi, definizioni, concetti… insomma tutti i segni necessari per rendere possibile la comunicazione tra un autore (l’emittente) che racconta una storia o descrive emozioni e sensazioni (il messaggio) a un lettore (il destinatario).

Ma in tutto ciò, che cosa c’entra l’egittologo? Anche lui ha un ruolo importante in questa introduzione allo studio della letteratura, che, ricordiamolo, è fatta di testi.

Il testo è un intreccio di segni (nel nostro caso soprattutto parole, ma possono essere presenti anche immagini, suoni…), collegati tra loro secondo regole ben definite, che consentono di formare un messaggio completo e di senso compiuto che un emittente intende comunicare e far comprendere a un destinatario. Perché la comunicazione sia efficace non basta, dunque, capire i segni con cui il messaggio è scritto: occorre anche interpretarlo nel modo giusto, evitando di seguire l’esempio dell’egittologo, che, come osserva Campanile, ha impiegato dieci anni per… travisare completamente l’iscrizione!

Il testo letterario è infatti un’entità complessa e articolata: per questo motivo non ci si può fermare alla semplice comprensione dei segni, cioè al significato base delle parole (il cosiddetto livello denotativo) ma si devono cercare e scoprire altri significati che l’emittente ha voluto affidare al messaggio, che si rivelano, in modo più o meno immediato, al destinatario (il cosiddetto livello connotativo). Insomma, in un testo letterario il tema (l’argomento trattato) è solo il primo gradino da cui si parte per raggiungere il livello simbolico e quello ideologico, in cui l’emittente comunica sentimenti, emozioni e stati d’animo, presenta le sue idee sulla vita, sulla morte e sulla realtà che lo circonda, prova a motivare e a spiegare le proprie convinzioni, affronta i problemi e i grandi perché dell’esistenza…

Ogni volta che si legge un testo letterario è pertanto necessario fare uno sforzo interpretativo che consenta di scoprire e di rivitalizzare il suo messaggio, di farlo cioè diventare vivo e attivo. Solo in questo modo, infatti, come scrive Umberto Eco, famoso scrittore e studioso della nostra lingua e letteratura, tra emittente e destinatario s’instaura un’attività cooperativa che porta il destinatario a trarre dal testo quel che il testo non dice (ma presuppone, promette, implica) e a riempire gli spazi vuoti.

Ma nel riempire gli spazi vuoti di cui parla Eco non bisogna commettere gli errori dell’egittologo: per questo occorre tenersi ben lontani dall’arroganza degli studiosi e dei critici letterari che spesso pretendono di far dire al testo ciò che esso non dice. Ecco perché in questo corso noi cercheremo di lasciar parlare i testi, li ascolteremo, li decifreremo e proveremo a interpretare il loro messaggio, rispettando i segni comunicativi, le parole, senza forzarli o piegarli a nostro piacimento. E, se avremo lavorato bene, conosceremo l’amore, non quello per la soave figlia di Psammetico, ma per la letteratura…

Note

1. Anubi: il dio dei morti, raffigurato come un uomo con la testa di sciacallo.

4. Con perfetta osservanza: con totale obbedienza (è un modo di dire che viene solitamente utilizzato nelle lettere formali oppure burocratiche).

5. Improba: dura.

6. Il grazioso cannocchiale: i fogli di papiro, dopo la scrittura, venivano arrotolati su sé stessi: il paragone con un cannocchiale risulta decisamente azzardato (se si tiene conto del fatto che esso è stato inventato nel 1600!), ma giustificato dalla narrazione umoristica, tipica di Campanile.

7. Stilo: il legnetto che veniva usato, dopo essere stato intinto nell’inchiostro, per scrivere sul papiro.

8. Beccaccione: questo vocabolo (che deriva da becco, caprone) viene utilizzato – soprattutto dai romani – per indicare il marito tradito (il classico cornuto); per estensione indica una persona sciocca. Anche in questo caso è evidente, da parte di Campanile, la ricerca di comicità, ottenuta mettendo in bocca a una donna egizia un’espressione tipicamente romana.

9. Due lustri: dieci anni (il lustro indica un periodo di tempo di cinque anni).

10. Osiride: è il dio del Sole, una delle divinità più importanti dell’antico Egitto.

11. Loto: una pianta acquatica, simile alla ninfea, che gli Egizi consideravano sacra.

12 . Acciocché: affinché.

13. I geroglifici sono segni ideografici perché esprimono le idee di chi scrive attraverso dei disegni.

14. Quando invece qualcosa disturba il corretto svolgimento della comunicazione (per esempio una macchia o un buco su una pagina di un libro, un guasto al telefono, la voce dell’emittente troppo bassa, un errore tipografico…), la comunicazione è definita imperfetta e la causa del disturbo rumore.

La Sofisteria

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LETTERATURA in LETTERATURA ITALIANA

GRAMMATICA ITALIANA

SCUOLA DI SCRITTURA

GRAMMATICA LATINA

GRAMMATICA GRECA

LETTERATURA ITALIANA

LECTURA DANTIS

LETTERATURA LATINA