La suddivisione degli stili

in CASSIODORO AURELIO \ ALTO E BASSO MEDIOEVO \ IL MEDIOEVO \ LETTERATURA ITALIANA

La lunga attività di funzionario svolta presso la corte ostrogota consente a Cassiodoro di avere un’invidiabile conoscenza degli stili di scrittura, di cui egli dà prova nei suoi dodici libri di Variae (Varie), che devono il loro titolo proprio alla varietà di atti e documenti che racchiudono e che costituiscono uno dei modelli più alti dello stile cancelleresco ed epistolare dell’età medioevale.

Leggiamo insieme il passo in cui Cassiodoro mette in evidenza le principali caratteristiche degli stili di scrittura.

La saggezza degli antichi ha distinto tre stili nel parlare: l’umile che, per il suo stesso carattere di linguaggio comune, sembra strisciar terra terra, il medio che, senza innalzarsi a grandiosità né cadere nella sciatteria, equilibrandosi tra i due estremi ed arricchito da una leggiadria sua propria, si mantiene entro i limiti che gli si addicono, e il terzo1 che per l’elevatezza dei concetti raggiunge le più eccelse vette del dissertare2: certo perché il linguaggio potesse adeguarsi ai differenti tipi di ascoltatori e, pure sgorgando da un petto solo, scorresse tuttavia per alvei3 diversi, dappoiché4 non può dirsi eloquente se non chi, armato di questa triplice virtù, è pronto ad affrontare vigorosamente le circostanze che gli si presentano. A ciò s’aggiunge che il discorso par rivolgersi ora a sovrani, ora ad autorevoli personaggi di corte, ora a uomini d’infimo stato, ai quali bisogna porgere certe cose brevemente e altre invece esporre con ponderatezza, sicché non a torto Varie si intitola questa mia raccolta, che consta di parti tanto diverse.

AA. VV., Le origini, Ricciardi, Milano – Napoli, 1956

Già alcuni autori della letteratura classica, come lo sconosciuto scrittore della Rhetorica ad Herennium (La retorica ad Erennio), Virgilio, Cicerone, Quintiliano, Orazio… avevano sottolineato l’opportunità di variare gli stili di scrittura, formulando la cosiddetta teoria “dei tre stili” (i tria genera dicendi). Cassiodoro, in questo passo, descrive e illustra questa teoria con molta chiarezza, definendo gli stili umile, medio e terzo, ognuno corrispondente alla materia trattata e adatto all’interlocutore con cui si ha a che fare. In questo modo chi parla o scrive, armato di questa triplice virtù, sarà pronto ad affrontare vigorosamente le circostanze che gli si presentano, comunicando sempre in modo chiaro, pertinente ed efficace in relazione allo scopo che ci si può proporre: docere o probare (insegnare), delectare (intrattenere, divertire), flectere o movere (convincere o commuovere).

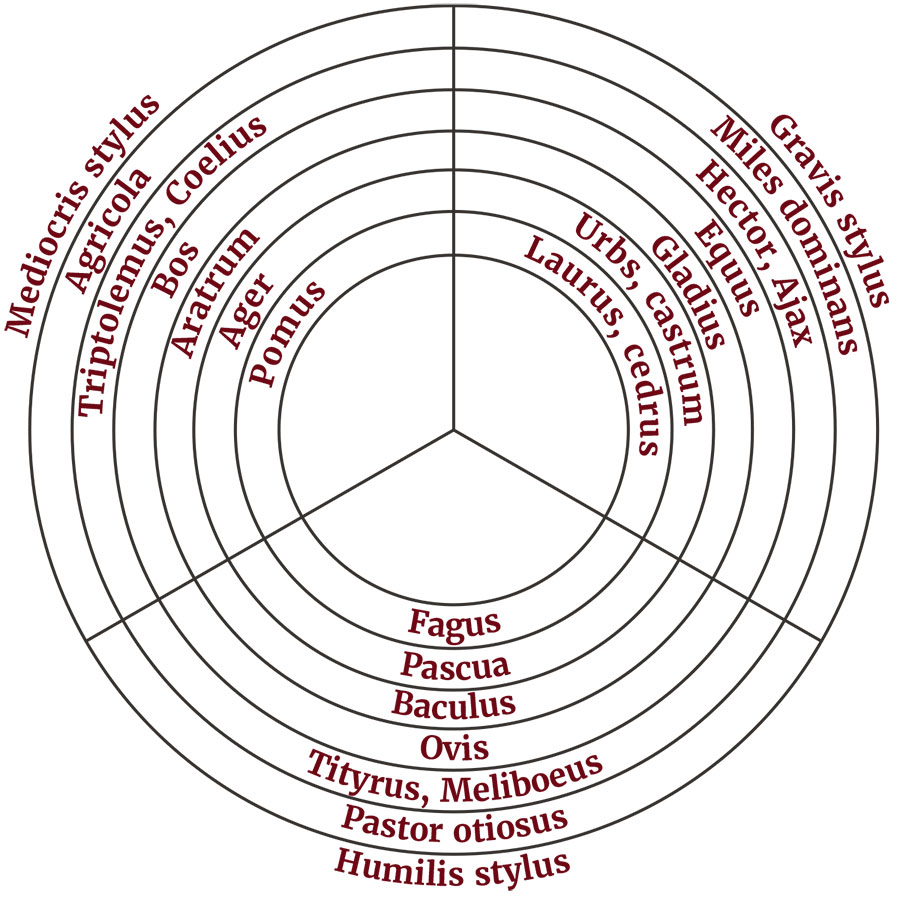

Questa suddivisione degli stili resterà fondamentale per secoli. Tra le riprese più significative c’è quella dello studioso e trattatista inglese Giovanni di Garlandia (1180 ca – 1258 ca), che la illustra in un disegno mnemonico, chiamato Rota Vergilii (La ruota di Virgilio), in cui ogni stile è presentato facendo riferimento a un’opera di Virgilio, le Bucoliche per lo stile umile, le Georgiche per lo stile medio e l’Eneide per lo stile alto (il terzo di Cassiodoro); anche Dante Alighieri ripropone questa partizione nel suo trattato intitolato De vulgari eloquentia (Trattato sulla volgar lingua), identificando i tre stili illustrati da Cassiodoro con il nome di elegiaco, comico e tragico.

Nella Ruota i tre stili sono illustrati con le figure, i modelli, gli animali, gli strumenti, la residenza e le piante che meglio li rappresentano.

Appare evidente che Cassiodoro ha compreso, grazie alla sua esperienza lavorativa e di studio, l’importanza del codice da utilizzare per comunicare: quando scrive a uomini d’infimo stato, ai quali bisogna porgere certe cose brevemente e altre invece esporre con ponderatezza, egli anticipa le riflessioni sulla comunicazione, sul codice, sul mittente e sul destinatario che tanta parte avranno – e hanno – negli studi che si occupano del processo della comunicazione.

Note

1. Terzo: è più conosciuto come lo stile sommo o sublime; Cassiodoro lo definisce così in base all’ordine in cui gli stili sono stati enumerati.

2. Le più… dissertare: le più alte vette del linguaggio.

3. Alvei: letti del fiume. L’immagine del fiume è suggerita dal fluire del discorso.

4. Dappoiché: poiché.

GRAMMATICA ITALIANA

SCUOLA DI SCRITTURA

GRAMMATICA LATINA

GRAMMATICA GRECA

LETTERATURA ITALIANA

LECTURA DANTIS

LETTERATURA LATINA