Immaginazione e linguaggio letterario

in LETTERATURA \ APPROFONDIMENTI \ LETTERATURA ITALIANA

Disponibile anche in formato AUDIO

L’immaginazione, cioè la capacità di creare immagini con la mente (quelle che il filosofo greco Aristotele chiama ϕαντάσματα – fantàsmata -) senza seguire regole fisse né legami logici, è una delle più sorprendenti attività della mente umana. Essa, infatti, è in grado di agire addirittura in tre modi diversi:

1. in rapporto a oggetti che si presentano realmente ai nostri sensi (vedo nella mia mente l’immagine di un fiore che sto davvero vedendo)

2. costruendole liberamente, senza alcun riferimento immediato agli oggetti stessi (vedo nella mia mente un fiore, perché ci sto pensando)

3. recuperando immagini memorizzate (vedo nella mia mente un fiore, perché mi ricordo di un fiore che ho visto).

L’uso che si può fare di queste immagini è molto vario: esse possono infatti permettere di conoscere il mondo, di attuare comportamenti, di compiere azioni, di pensare, di risolvere problemi teorici e pratici e ancora di formulare progetti che riguardano la propria esistenza…

In questa sede ci interessa approfondire come e quanto i processi immaginativi agiscano nella creazione letteraria e in che rapporto siano con il pensiero, cioè con la componente razionale che è presente nella creazione letteraria.

Questa domanda ha trovato autorevoli risposte già nel passato. La cultura medievale e rinascimentale, per esempio, ha cominciato a collegare l’immaginazione con alcune operazioni umane che si presentano come creatrici (la profezia, l’astrologia, la magia, la poesia e la letteratura); è stato però solo nella cultura settecentesca e – soprattutto – in quella idealistica e romantica che l’immaginazione è stata identificata come la facoltà per eccellenza a cui devono essere ricondotte sia la produzione che la fruizione dell’arte. Il filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), per esempio, dopo aver distinto l’immaginazione in “riproduttiva” e “creatrice” (detta anche fantasia), basa su quest’ultima il concetto di genio e la condizione essenziale per dare vita all’esperienza artistica.

La capacità di formare immagini, di elaborarle, di svilupparle e persino di deformarle può dunque essere considerata il primo passo dell’attività della creazione artistica: i pensieri, le sensazioni, le emozioni e i sentimenti, infatti, sono prima trasformati in immagini e poi trascritti in un linguaggio, quello della letteratura, che ha la prerogativa di saper catturare e rendere in parole la vita.

Senza immagini, quindi, la letteratura non esisterebbe: il poeta Camillo Sbarbaro (1888 – 1967) in Taci, anima stanca di godere, si rende conto che la sua anima, vinta dalla negatività di ciò che la circonda, non sa più immaginare, cosicché

… gli alberi sono alberi, le case

sono case, le donne

che passano sono donne, e tutto è quello

che è, soltanto quel che è.

La letteratura, infatti, non vuole limitarsi a descrivere la realtà, ma si propone di rivelarla in un modo nuovo e complesso: per questo essa utilizza il linguaggio nel suo senso connotativo, cioè non per trasmettere informazioni, ma per far nascere emozioni, per alludere ad altro, per invitare a riflettere su significati nuovi e profondi da dare al testo e, di conseguenza, alla realtà che ci circonda.

Uno dei modi per potenziare il linguaggio nella sua componente polisemica (cioè nella sua capacità di “dire di più”) è quello di creare delle figure retoriche, cioè delle forme, dei modi, degli artifici dell’espressione con cui il significato delle parole viene arricchito di sfumature e di suggestioni particolari. Quando questo risultato si ottiene per mezzo di associazioni mentali di immagini si parla di figure di significato o semantiche, che, a seconda del modo in cui sono associate le immagini, prendono il nome di metafora, similitudine, analogia, allegoria, emblema, simbolo, metonimia, sineddoche…

La metafora

La metafora, come indica il suo nome (che deriva dal verbo greco μεταφέρω – metaphéro – “io trasporto”, composto da metà = “oltre, al di là” e phéro = “porto”), consiste nel trasferimento di significato da una parola all’altra, cioè nella sostituzione di una parola con una che abbia con la prima un rapporto di somiglianza e che crea, con lei, immagini dalla forte carica espressiva.

Così la descrive, nella sua più celebre opera, lo scrittore Quintiliano, vissuto nel I secolo d. C.:

Per dirla in sintesi, la metafora è una similitudine abbreviata, e differisce da questa in quanto la similitudine è paragonata all’oggetto che vogliamo descrivere, mentre la metafora viene collocata al posto della parola stessa. La similitudine si ha quando dico che un uomo si è comportato come un leone, la metafora quando dico, di un uomo, che è un leone.

Quintiliano, Institutio oratoria, VIII, 6, 8

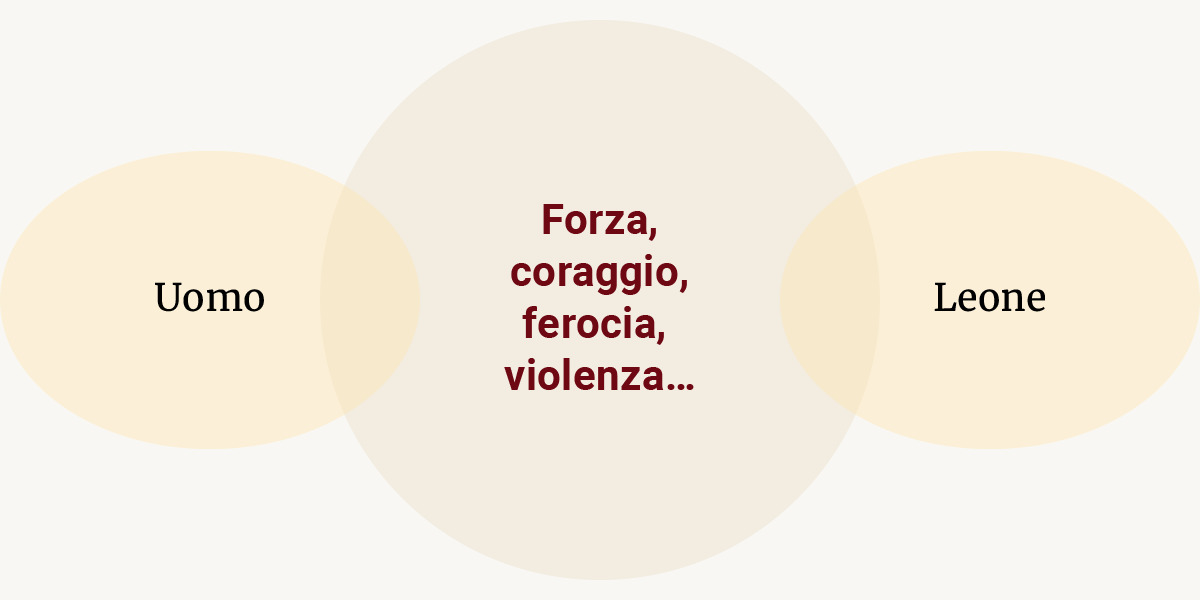

La forza dell’uomo ha richiamato alla mia mente l’immagine di un leone: associando questi due termini ho creato una metafora che porta con sé nuovi significati, che vanno al di là di quelli del termine di partenza e del termine di arrivo, perché essa mette in relazione due mondi diversi, creando una fitta rete di corrispondenze che possono alludere non solo alla forza, ma anche alla bellezza, alla superiorità, alla cattiveria, all’eleganza, alla maestosità, al coraggio…

Queste corrispondenze, in larga misura soggettive, risultano perfettamente comprensibili se ricondotte alla poetica (cioè al modo di concepire l’arte e la letteratura e, in ultima analisi, la vita stessa) di chi scrive. Il lettore, spesso spinto a confrontare due elementi che non avrebbe mai avvicinato, è dunque indotto a cercare di spiegarsi il motivo di questo accostamento, un’operazione complessa che gli permette di rapportarsi alla realtà da punti di vista inaspettati e spesso inediti.

Proviamo a verificare questa affermazione sfogliando alcune pagine in prosa…

Alessandro Manzoni utilizza di frequente le metafore, non solo in singole espressioni, ma anche in interi passi del suo celebre romanzo. Don Abbondio, per esempio, parlando tra sé e sé di Renzo nel primo capitolo de I promessi sposi, dice che Renzo è

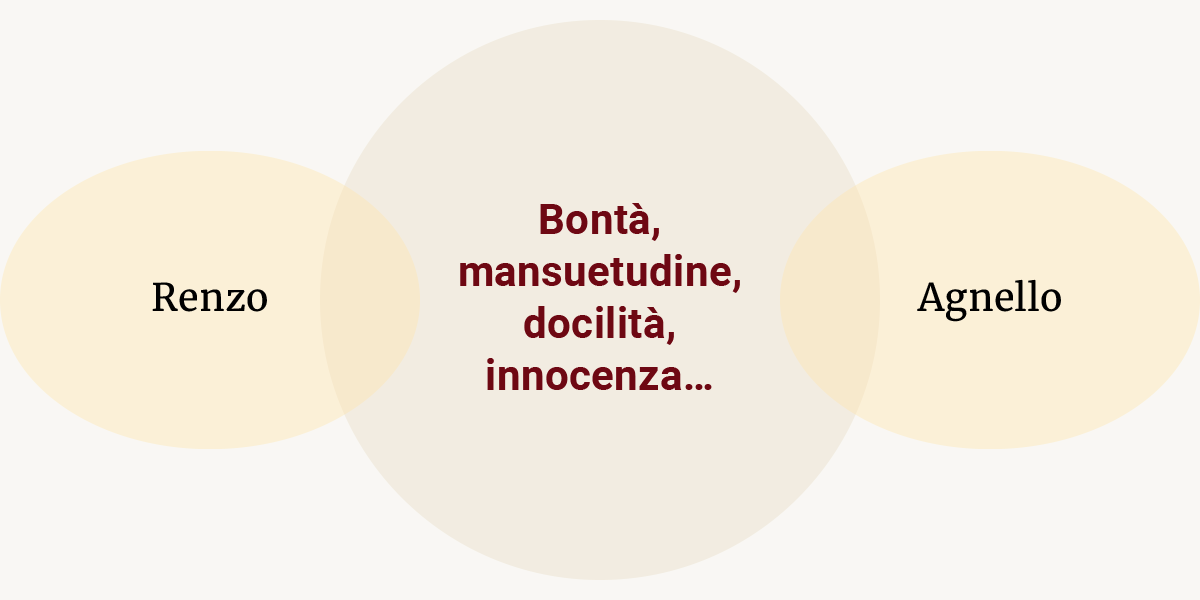

un agnello se nessun lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli…

Il lettore, per mezzo di questa metafora, che associa l’immagine di Renzo a quella dell’agnello, comprende il carattere docile del ragazzo, che però, a quanto pare, non esiterà a reagire se qualcuno si metterà contro di lui: l’immagine dell’agnello, dunque, non definisce solo il carattere del personaggio, ma serve anche a connotare le intemperanze di Renzo in senso positivo, perché determinate, per così dire, da una buona causa (il suo amore per Lucia), capace di mutarne l’indole bonaria.

Un esempio di metafora in senso più ampio viene invece fornito, nel quinto capitolo, dall’intera sequenza narrativa che presenta il percorso di Fra Cristoforo verso il palazzotto di Don Rodrigo. Infatti, per descrivere la realtà paesaggistica e sociale che circonda l’abitazione del signorotto, Manzoni ricorre a metafore animalesche che, associando l’immagine degli abitanti di quei luoghi a quelle di animali, permettono al lettore di comprenderne il carattere e il comportamento, giacché essi sono accomunati a cani che, nonostante l’età, non hanno perso l’abitudine di rispondere con rabbia e violenza alle provocazioni:

vecchi che, perdute le zanne, parevano sempre pronti, chi nulla nulla gli aizzasse, a digrignar le gengive

Anche in questo caso la metafora porta con sé un importante messaggio implicito determinato dalla fede dell’autore, la condanna di ogni forma di violenza, a maggior ragione se usata da anziani, che dovrebbero dare ben altri esempi di comportamento…

Lo scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) chiude il suo più famoso romanzo, Il Grande Gatsby, pubblicato nel 1925, con una metafora divenuta celebre

Così remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel passato

in grado di creare un efficace parallelismo tra gli uomini e delle barche che si trovano in mare: il senso di precarietà, la fatica di remare controcorrente, il movimento delle onde che tiene in sua balia dicono molto non solo della fragilità umana ma anche dell’impossibilità e dell’inutilità, secondo l’autore, di provare a governare il proprio destino.

Anche l’incipit di Neuromante (uscito nel 1984), il romanzo di William Gibson (1948) che è considerato il capostipite del genere cyberpunk, contiene una metafora davvero significativa:

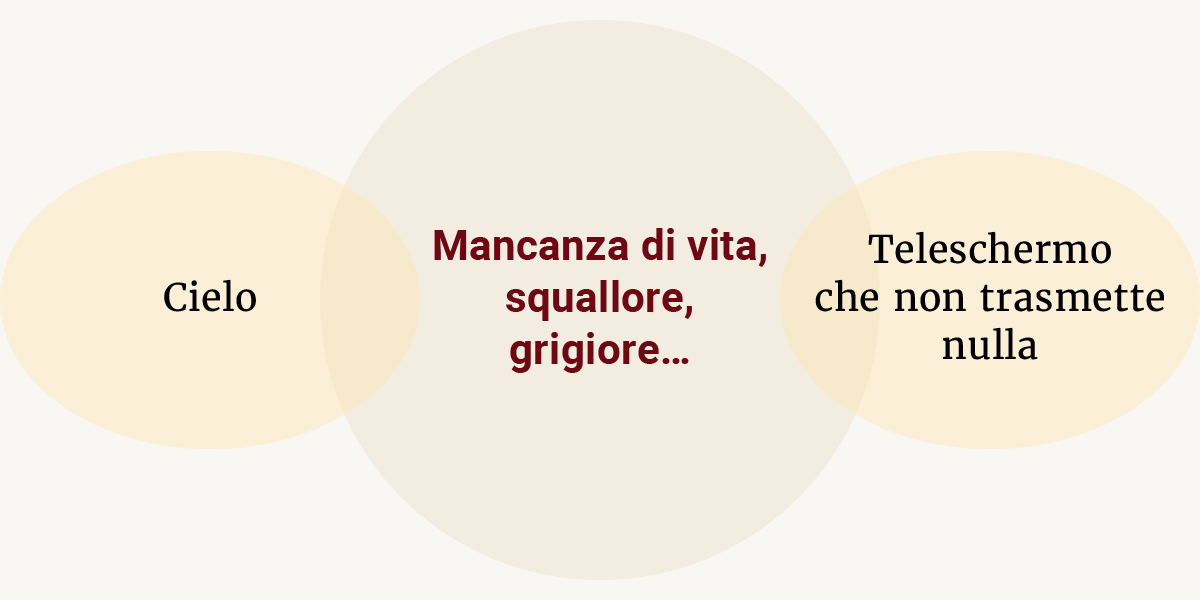

Il cielo sopra il porto aveva il colore della televisione sintonizzata su un canale morto

L’immagine del teleschermo che non trasmette nulla, rafforzata dall’aggettivo morto, induce a riflettere sullo squallore, sul senso di desolazione e di mancanza di vita di questo cielo, giusta copertura di un mondo irrimediabilmente avviato verso la decadenza perché prigioniero della delinquenza, della tecnologia e delle droghe.

Anche alcune pagine di poesia possono offrire interessanti esempi di uso della metafora…

Nel verso 13 di una delle più celebri poesie di Giovanni Pascoli (1855 – 1912), intitolata X agosto, leggiamo:

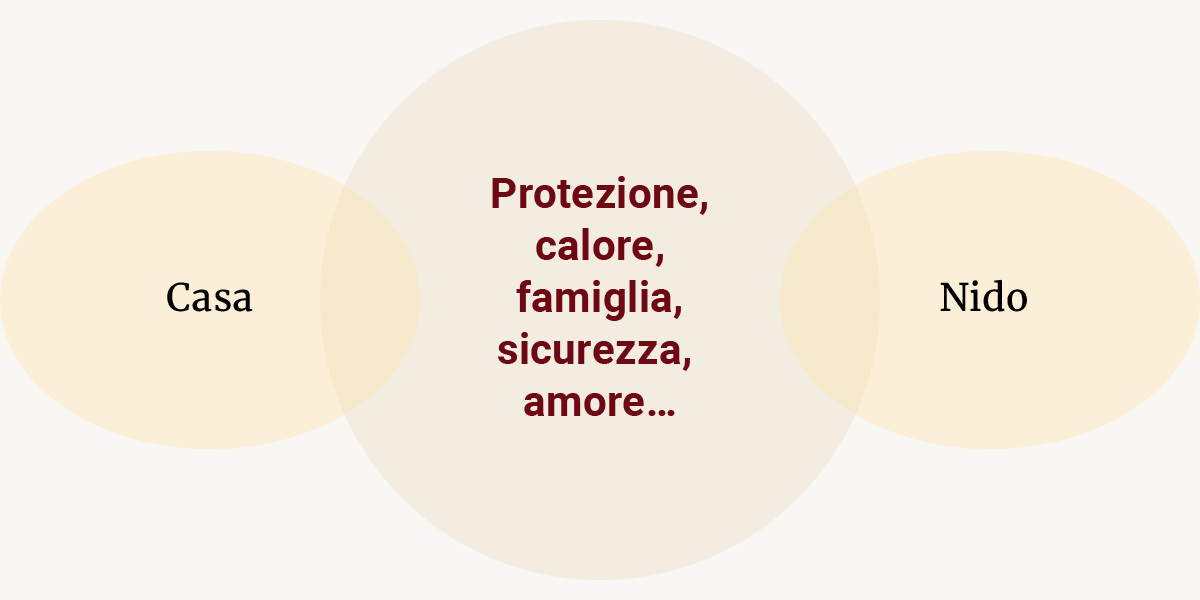

Anche un uomo tornava al suo nido

Il nido rappresenta metaforicamente la casa ma anche tutti i valori che la casa incarnava per Pascoli: il calore di una famiglia, genitori che provvedono con amore ai loro piccoli e li accudiscono, un rifugio sicuro sull’albero, lontano dalle brutture del mondo che lo possano violare… tutti i pilastri, insomma, della sua poetica e della sua stessa vita, irrimediabilmente segnata dall’assassinio del padre.

Il poeta Gabriele D’Annunzio (1863 – 1938) si rivolge invece così alla luna:

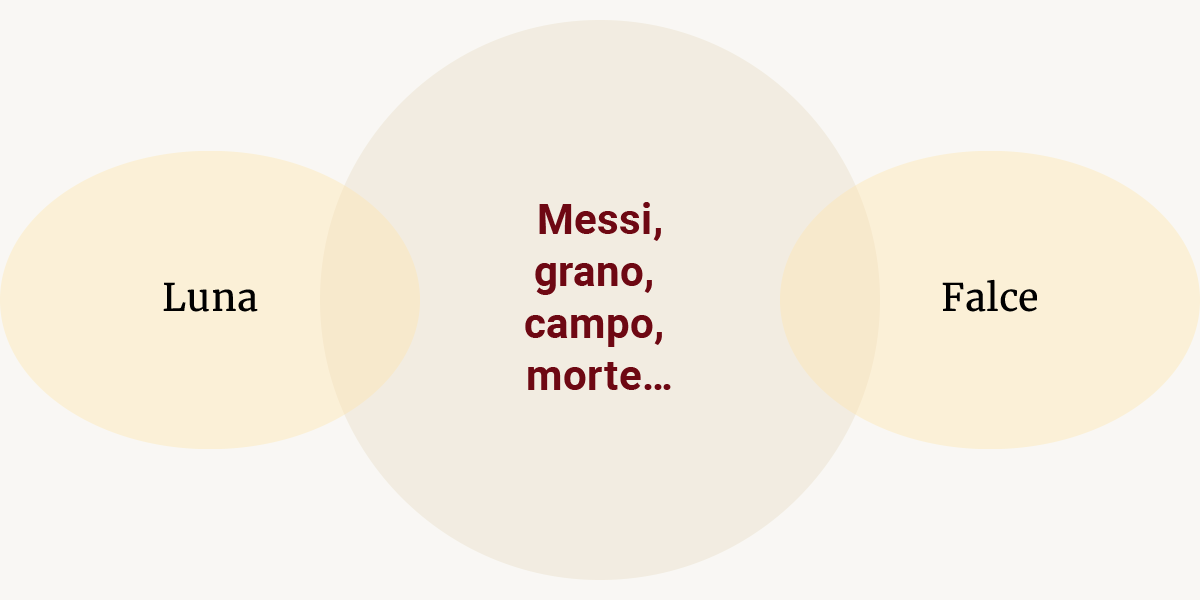

O falce calante, qual messe di sogni

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

G. D’Annunzio, O falce di luna calante, vv. 11-12

La luna calante sospesa nel cielo richiama alla mente del poeta l’immagine di una falce: poiché però la morte è tradizionalmente raffigurata con la falce in mano, la metafora luna – falce lascia intuire la presenza di un’oscura minaccia. I sogni degli uomini sembrano così essere attesi da un amaro risveglio, perché saranno mietuti, come il grano che ondeggia, dalla realtà, che li infrangerà sul nascere.

Infine la forte e struggente metafora di guerra contenuta in questi versi di Giuseppe Ungaretti (1888 – 1970):

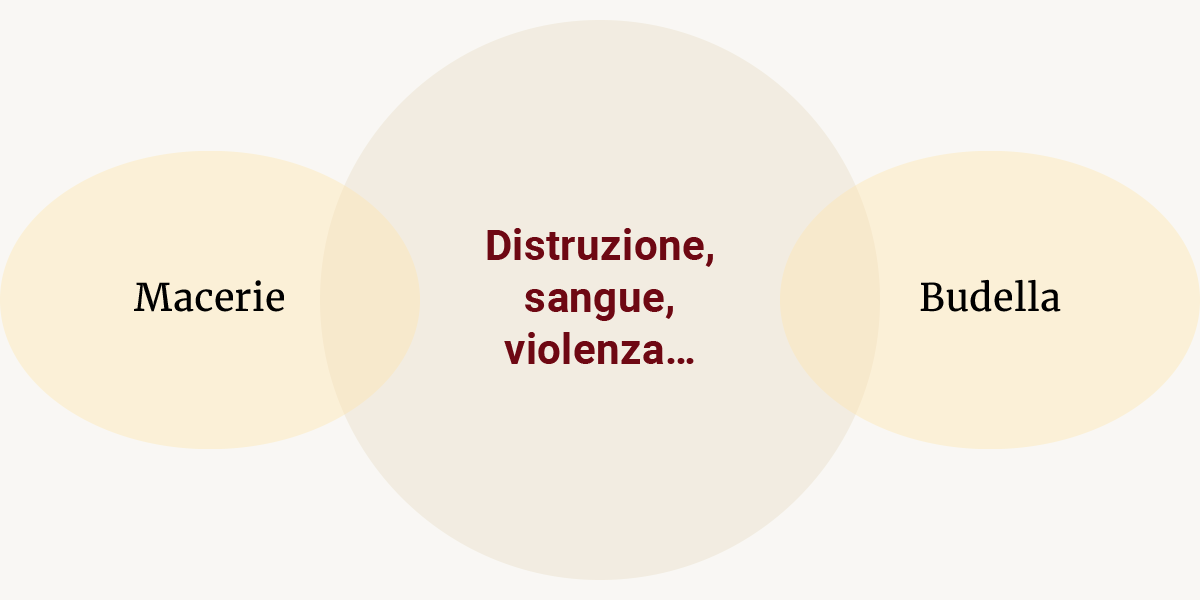

In agguato

in queste budella

di macerie

G. Ungaretti, Pellegrinaggio, vv. 1- 3

In questi versi i termini budella e macerie sono legati da un rapporto di somiglianza determinato dall’ammasso, ma anche dall’idea della violenza: l’immagine delle budella aggiunge ai versi una componente di crudeltà molto più forte di quella suggerita da uno scontato cumulo di macerie e apre alla condanna della guerra per la sua disumanità.

Il ricorso alle metafore non è però appannaggio solo dei testi letterari: le capacità di sintesi della metafora sono sfruttate, per esempio, nel linguaggio giornalistico, in particolare negli elementi paratestuali (titoli, glosse, didascalie…). Così, metafore come le borse rialzano la testa… Italia alle corde… l’autogol del Ministro rimandano a immagini sportive ben note ai lettori e dicono molto più di quello che il breve spazio assegnato permetterebbe di dire…

Un altro linguaggio che fa grande uso della metafora è quello della pubblicità, proprio perché esso, suscitando immagini nella mente del potenziale acquirente, comunica in modo diretto e immediato: slogan come

Esso, metti un tigre nel motore

Durbans, ti spunta un fiore in bocca

associano i prodotti che pubblicizzano a immagini che hanno una grande forza di persuasione.

GRAMMATICA ITALIANA

SCUOLA DI SCRITTURA

GRAMMATICA LATINA

GRAMMATICA GRECA

LETTERATURA ITALIANA

LECTURA DANTIS

LETTERATURA LATINA